跨越百年,老物件“讲述”鼓岭故事美国记者:

发布时间:2023-08-29 21:01来源:undefined点击:

本文转自:人民日报客户端

典雅的蒂凡尼古董青花瓷碗,精致的石制中式家具摆件,生动详实的家族史……26日上午,“鼓岭之友”藏品捐赠仪式在鼓岭举行。穆蔼仁、加德纳、程吕底亚、柯志仁、蒲天寿等家族的后人和林轶南等鼓岭“老朋友”,带来了一批珍贵的老物件。

这些跨越百年的老物件背后有哪些故事?这些“老朋友”又分享了哪些关于鼓岭的珍贵回忆?让我们一起来听听这些捐赠藏品背后的鼓岭故事。

“我被中国文化深深吸引”

捐赠者:穆言灵(穆蔼仁家族后人)

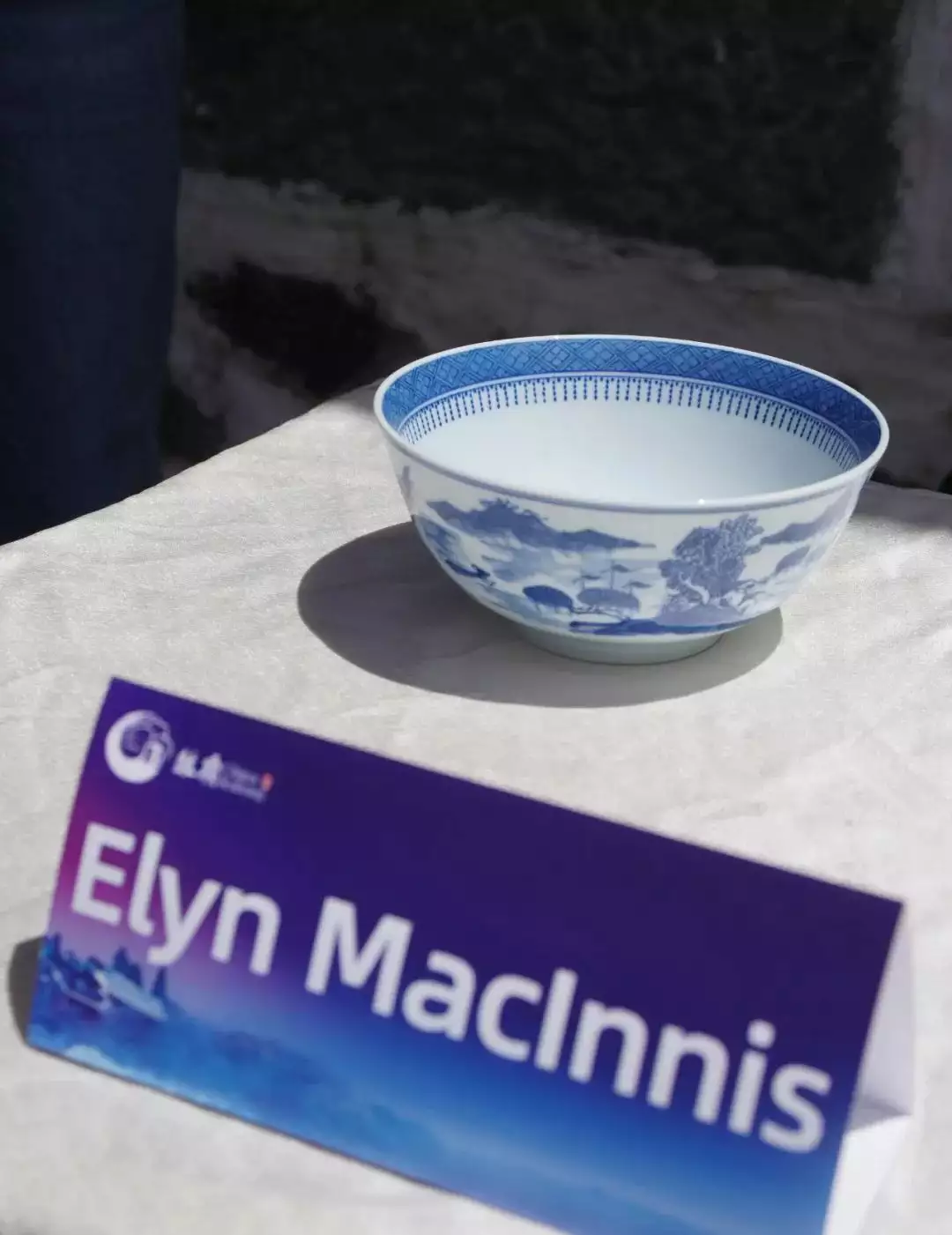

捐赠物品:蒂凡尼青花瓷碗等共计三大箱藏品

当天上午,在众人的目光中,穆言灵在捐赠仪式上打开了她带来的三大箱“礼物盒”,里面装着钢笔、一袋弹珠、泛黄的圣经、黑色女士毡帽、铁水壶、手动压缩鼓风机、铁皮雪茄盒等。“这些老物件的年代可追溯到1890年~1940年,它们是当时西方人日常起居的生活用品。”穆言灵介绍。

现场,穆言灵选择了一件蒂凡尼古董青花瓷碗进行展示。瓷碗釉面上印有中国的塔寺、松树和芭蕉等中国元素。“这些中国元素被奢侈品牌印在珍贵的瓷器上,证明了中国文化在国际上的影响力,我也被中国文化所深深吸引。”

穆言灵是美国“飞虎队”成员穆蔼仁的儿媳。穆家三代与中国交好——穆蔼仁曾多次踏上中国土地,帮助中国抗战、战后重建和传授知识;丈夫穆彼得还在襁褓中就躺在挑夫的篮子里,到鼓岭度夏;2015年以来,穆言灵致力于鼓岭西洋文化研究和中美友好交往工作,创建了面向外国友人的鼓岭英文网站(http://www.guling-kuliang.com/),并组织了多次外国友人“寻梦鼓岭”活动。

△穆彼得先生和他的母亲在加德纳故居前。

△ 穆言灵曾在山居生活博物馆讲解。

2019年,鼓岭管委会将富家别墅交予穆言灵,将其活化为“鼓岭山居生活博物馆”,在其中展出了两三百件实物、资料,向游客生动再现百年前鼓岭的趣味山居生活。当地居民也常常在街上碰见这位“邻居”。

在努力讲好鼓岭故事的过程中,穆言灵对“鼓岭精神”的认识也在不断深化,“鼓岭精神是‘和平、友谊和爱’,如今,还要再加上‘理解’和‘尊重’。”

“鼓岭就是我的‘第一故乡’”

捐赠者:毕乐华(柯志仁家族后人)

藏品:石制中式家居摆件、中国扇子、喜字烛插、山水小像等

捐赠仪式上,毕乐华带来了一套精美的石制中式家具摆件——圆几、长案、中式扶手椅,甚至烛台、花瓶一应俱全,精雕细镂,纤毫毕现。“这份藏品是由外祖父传至我母亲手中,我妈妈又传给我的。”

毕乐华的外祖父柯志仁是一名外籍传教士,在鼓岭期间,曾帮当地人打虎除害。同时,他也是一位生物学家,由他编撰的《华南鸟类》以鼓岭鸟类种群为研究对象,在中国植物学界至今仍有很大影响力。

△ 鼓岭打虎英雄美国传教士柯志仁 (左一)和他的得力助手“达达”(右一)。

毕乐华和父母均出生在中国,7岁之前年年在鼓岭度夏。在她看来,鼓岭不是她的“第二故乡”,“这里就是我的‘第一故乡’,我女孩子(诸娘子)时就住在这里。”乡音难改,80多岁的她至今还能用福州话讲简单的句子,且口音地道。

△ 1948年,毕乐华(Gail Harris)在鼓岭272号别墅。

在毕乐华带来的藏品中,还有两柄精巧的中国扇,一柄扇子的绢制洒金扇面上隐约还能看到花卉图案,扇柄垂挂流苏,似乎还带着幽香。另一柄木扇采用雕镂工艺,扇面上两只憨态可掬的胖黄鹂正低头啄食,包装盒上印有“上海信昌扇庄”等字样,扇面上看不出虫蛀、磨损等痕迹,包装盒也很完整。“我父母曾先后在上海和福州的教会学校英华学校教书,这把扇子就来自他们上海任教期间的收藏。”

“想起鼓岭,最想念的就是‘阿嬷’”

捐赠者:蒲光珠、凯茜

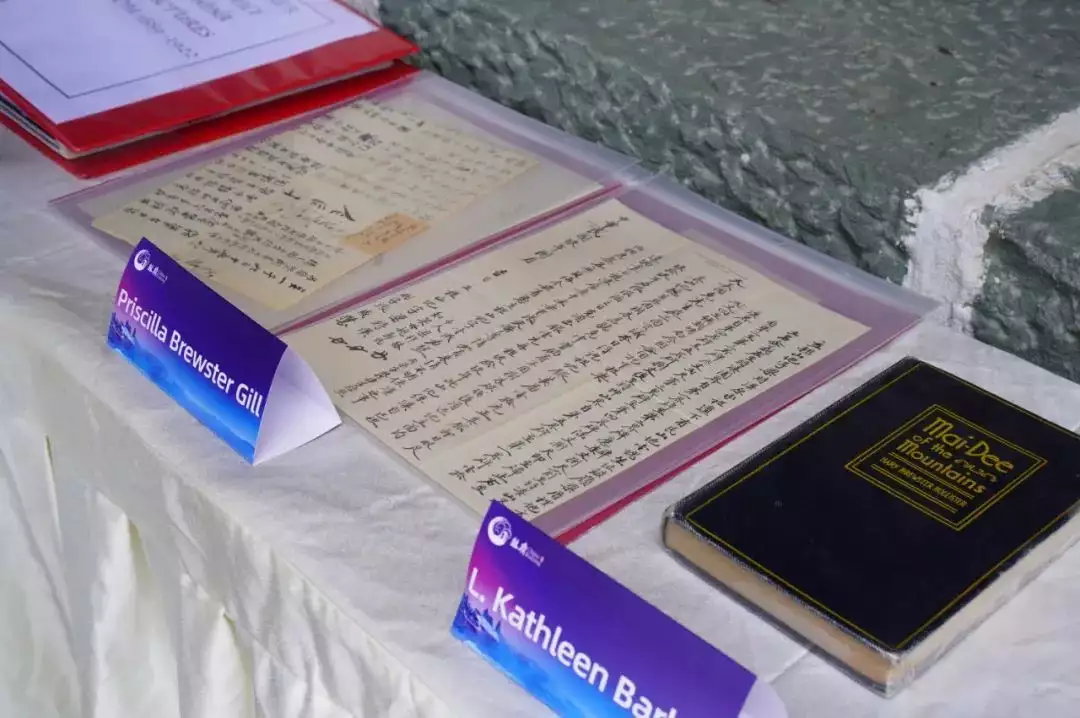

捐赠藏品:鼓岭租住房产的地契原件、家族编撰的小说

蒲光珠在现场捐赠了当年其家族在鼓岭避暑时所租住房产的地契原件,另外还有一本家族编撰的小说,里面有关于鼓岭生活的详细描述。

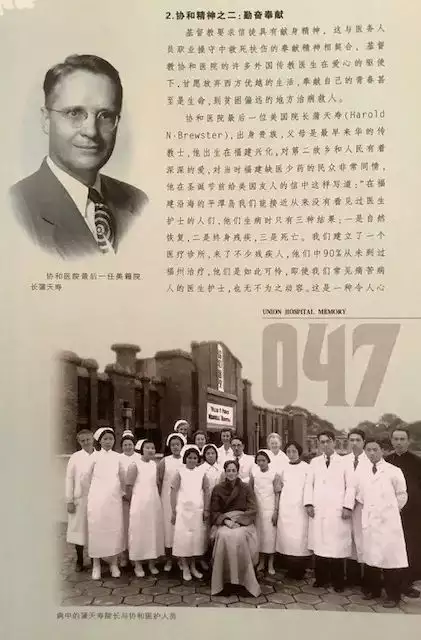

蒲光珠是协和医院最后一任外籍院长蒲天寿的女儿,在古田出生,12岁之前的夏天都在鼓岭度过。当时,蒲天寿在鼓岭的小诊所没有助手,蒲光珠在父亲给居民看病时,常作为小助手,学着如何照顾病人。

△《协和往事》书中介绍蒲天寿在协和医院工作时感人事迹。

蒲天寿家族中有4个孩子,当时,他找了鼓岭当地同龄的孩子来陪伴照顾家中的孩子。蒲光珠一直记得有一个名叫“秀(细)妹”的“阿嬷”,童年时,摔倒了或受伤了,她不是先去找妈妈,而是找她的小“阿嬷”。即便离开中国后,她也依旧放不下这段回忆。

1984年,蒲天寿的家族成员回福建寻根,蒲光珠见到了她的小“阿嬷”。分别时两人尚是豆蔻年华,再见已是儿女成行、鬓已成霜,两人亲切相拥,完成了跨越近半个世纪的拥抱。

此次重返鼓岭,蒲光珠说:“想起鼓岭,最想念的就是‘阿嬷’。”

陪同蒲光珠前来的是她最亲近的孙女凯茜,“这次能来到祖母儿时的故乡真是太高兴了!祖母给我讲了很多她在中国鼓岭的故事,每次听到我都会热泪盈眶。”

“这里的变化越来越大”

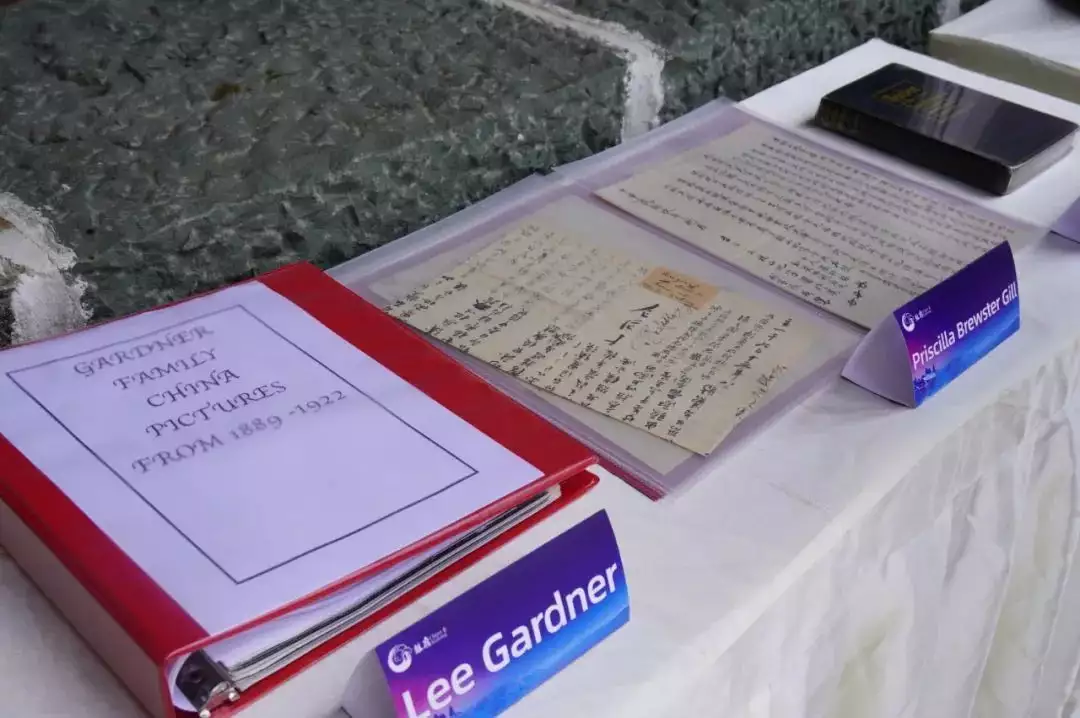

捐赠者:李·加德纳(加德纳侄孙)

捐赠藏品:加德纳家族年谱及历次到访鼓岭的相关图文资料

“这是我第四次来鼓岭了,这里的变化越来越大,交通基础设施完善了许多,环境更美了,有花有树,可游可逛的景点非常多。”70多岁的李·加德纳是“鼓岭故事”主人公密尔顿·加德纳的侄孙。这次,李捐出了加德纳家族的完整年谱及历次到访鼓岭的相关图文资料。

百年前,密尔顿·加德纳在鼓岭度过了美好的童年,这份乡愁跨越了半个多世纪,在最后时刻他还在念着“KULIANG KULIANG”。2018年10月,加德纳展示馆重新开馆时,李和哥哥加里来到了父辈的“第二故乡”,为加德纳圆梦。他们参观了父母曾居住过的街道,在鼓岭夏季邮局寄出了跨洋的明信片,从加德纳当年用水的井里打起了一桶甘甜清冽的山泉水。

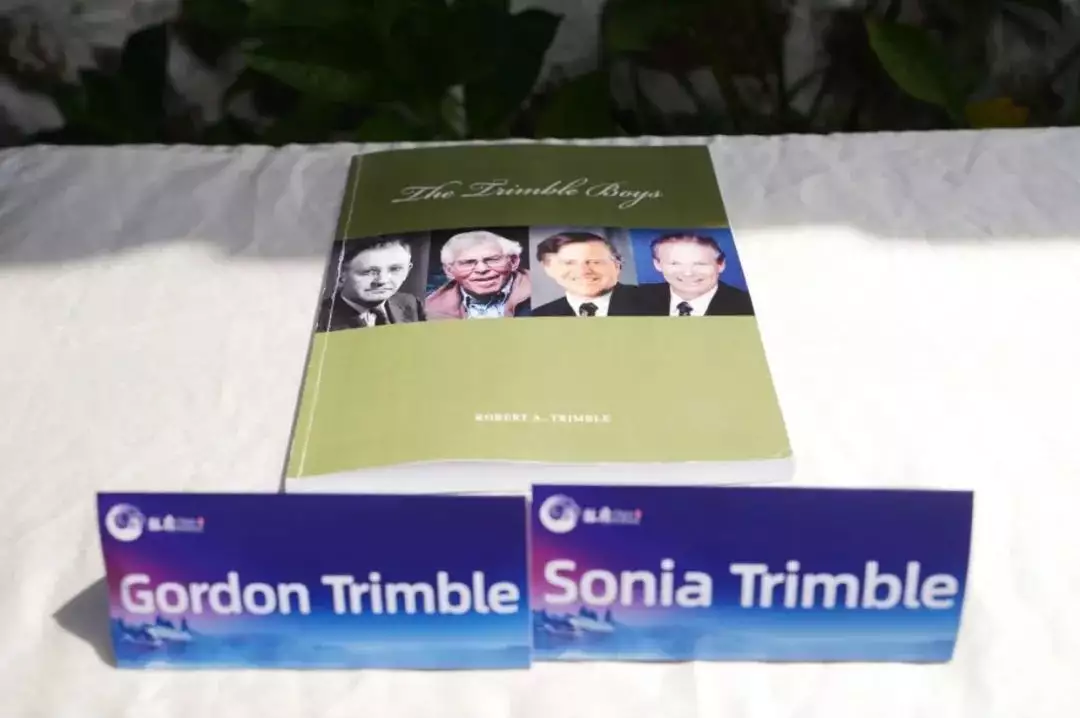

捐赠者:程高登、索尼娅夫妇(程吕底亚家族后人)

捐赠藏品:程吕底亚家族史

程高登现场捐赠了其父在90岁高龄编写的程吕底亚家族史,书中部分情节详细介绍了20世纪在鼓岭的生活情况。程吕底亚在中国传教办学50余年,创办了西式女子学校毓贞女子初级中学(福清市第二中学前身)和私立华南女子文理学院(华南女子学院前身)。

“她创办女子学校,引入先进的数学、科学等学科,推动了女子教育发展,改变了当时落后蒙昧的观念。”为了寻访程吕底亚的足迹,侄孙程高登在退休后来到福州,夫妇俩还曾在华南女子学院担任外籍教师。

让老建筑、老物件“开口说话”

捐赠者:林轶南(华东理工大学副教授、鼓岭文化研究学者)

捐赠藏品:瓷餐盘、幻灯机、玻璃幻灯原片等

林轶南现场捐赠了一对在鼓岭生活的外国人当年用过的瓷器餐盘,以及保存百余年的鼓山灵源洞玻璃幻灯原片。当天,他还用幻灯机播放了这张原片,“可以看到灵源洞的变化并不大,基本结构和现在相差无几。”

此次捐赠中体积最大的藏品也来自林轶南——一台从美国拍卖行购得的幻灯机。幻灯机的铁皮外壳和插头锈迹斑驳,满是岁月的痕迹,“当时万国公益社和教堂学校都有配备幻灯机,用来放映照片、教学资料等。”林轶南说。

2016年,林轶南在协助穆言灵寻找加德纳故居时,投身鼓岭老建筑的研究,并着力挖掘背后故事。当时很多关于鼓岭的英文文献上的街道、人名等都是用英语拼的福州方言(如KULIANG等),作为福州人,林轶南可以很快解译这些信息。

不仅如此,林轶南还带领学生团队自主研发了集历史文字信息、原始物料信息(老照片)以及数字媒体信息为一体的历史文化信息数据库,运用大数据和人脸识别等技术,为鼓岭画出了社群关系网,让老建筑、老物件“开口说话”。

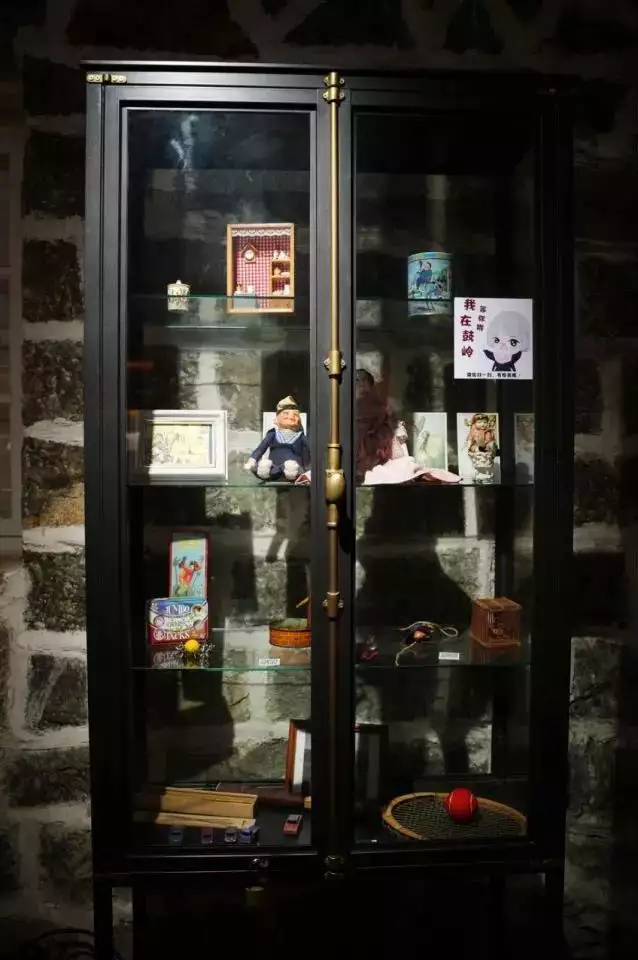

△ 鼓岭山居生活博物馆藏品。

打开社群关系图,可以看到,主要家族之间以线相连,代表存在人际往来互动,越近代表关系越亲密。而通过人脸识别和人工辅助鉴定,将不同年代的老照片的人物关系进行梳理,可以快速确定人物在社群中的关系,将人物童年、青年、中年、晚年不同时期的面貌串联起来。“前不久,我通过分析穆老师提供的家族合影,还找到了穆蔼仁夫妇在协和大学任教时的中国同事后人。”林轶南说。

每一件藏品都积淀着珍贵的历史记忆,承载着拥有者家族深厚的情感。

鼓岭旅游度假区管委会主任林隆佈表示,这些藏品的捐赠,既是历史的传承,更是友谊的传递。管委会一定会十分珍惜并保护、利用好这批藏品,和“鼓岭之友”、专家学者一道,继续做好鼓岭历史文化的挖掘工作,努力把更多美好的交流交往故事整理出来、传播出去。让“鼓岭故事”影响更加广泛、更为深远!

(部分素材来自鼓岭旅游度假区、福州日报)