古典家具的发展和繁荣

发布时间:2023-08-10 15:40来源:undefined点击:

晚期古典家具是以垂足而坐的高足家具为特征的。这一起居习俗的改变经历了很长过程。它是在中外文化不断融合的背景下,在经济和社会生活迅速发展的基础上,自上而下逐渐完成的,其中最急剧的变革时期是中唐以后到五代结束。这一时期的家具出现了兼容并包的新局面,传统家具与外来家具相互渗透,开放的社会机制为家具的优化发展提供了十分有利的条件。而当时的风俗习尚、宗教观念和文化背景等,则成为影响家具发展的主要因素。

唐代是中国封建社会的鼎盛时期,经济、文化高度发达。统治阶层为追求享乐大兴土木,在当时的长安、洛阳等大都市,兴建了一座座宏伟的宫殿、寺院、皇家园林、地主庄园等,以至从事匠作、园艺、百工细巧和商贸的人数空前增加。同时,开放的社会环境吸引了大量的外来文化,许多外国商人和佛教僧侣在长安、洛阳等地长期定居下来,他们的生活习俗对汉文化起着潜移默化的影响,尤其是在当时上层社会求新求异心理的驱使下,“穿胡服”“坐胡床”“习胡乐”已成为他们追求的时尚。以垂足而坐为特点的“胡式”起居方式便率先在宫廷、都市中流行开来,并很快向周围地区扩展。到晚唐五代时期,高足家具已普遍为汉民族所接受,而且在家具制作上与传统工艺有机地结合起来,逐渐形成了自身特色。这样,以桌、椅、凳为代表的新型家具渐渐取代了床榻的中心地位,席地起居的生活方式逐步过渡为垂足起居的生活方式,从而完成了中国家具史上的一次重大变革。

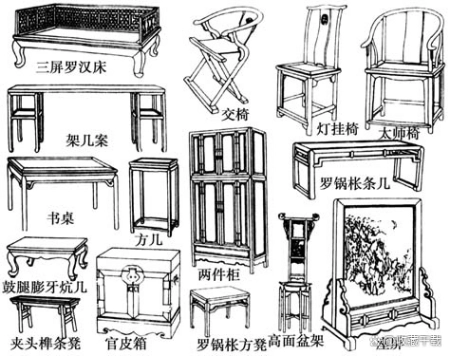

经过唐至五代时期的家具变革之后,形形色色的新型家具在出土实物、绘画和雕刻作品中不断涌现,高足家具在宋代已成为家具发展的主流。这时的家具,功能更加齐全,品种更为丰富,传统的凭几、矮足案、几和地面坐席等已逐渐被淘汰;造型新颖的高桌、高案、靠背椅、交椅、凳、墩和与之相应的高足花几、茶几、盆架、书架、衣架以及橱、槅等已成为室内陈设的重要组成部分;传统的床、榻、箱、柜和屏风类也趋于高大,居住环境更为开阔,起居方式和日常生活均发生了很大改观。高足家具在元代进一步发展和完善,明式家具中的罗锅枨、三弯腿和鼓腿膨牙等形式在元代均已出现,带屉桌也是这一时期的新形式,宋代出现的太师椅(圆交椅)到元代则更为流行。

在宋元两代400余年发展的基础上,明初的家具造型、制作工艺和用料等已形成了雅、俗两大系列。这两大系列在清代又有所发展,并通常将前一系列为代表的明式家具与清式家具合称为“明清家具”。明清家具在我国古代家具发展史上占有极其重要的地位,这不仅因为它有着鲜明的时代特色和丰富多彩的地区风格,在家具功能、造型结构、制作工艺和装饰手法等方面也均取得了辉煌的成就,形成了中国晚期古典家具空前繁荣的局面。这一时期的家具集数千年家具艺术之大成,是古代劳动人民在长期实践中智慧的结晶。

明式家具,包括明代和清代前期的主要家具制品,是中国晚期古典家具发展的黄金时代,这一时期的家具在总结宋、元家具制作和装饰工艺的基础上,进一步创新和发展,逐渐形成了自身特色。明式家具不仅用料极为讲究,而且在造型和装饰工艺上十分注重艺术性和科学性的有机结合。它以简洁明快、典雅柔美的造型风格和精湛的装饰、雕磨工艺,在中国古代家具史上独放异彩,成为传统家具艺术的划时代标志,并在世界家具体系中独树一帜,达到了那个时代的最高水平,并被国外学者誉为东方艺术的一颗明珠。

明式家具之所以取得了如此辉煌的成就,除继承并发展了宋、元时期的家具制作技术和经验之外,还与当时的时代背景有关。明中期以后,商品经济进一步繁荣并由此导致了资本主义生产关系的萌发,大城市与园林建筑迅速发展,社会生活与文化教育发达,扩大对外通商和开发南疆地区带来了大量优质木材,这些共同促成了室内家具向高档、典雅和精美的方向发展。当时苏州、北京等地相继出现了商业性的家具制作中心,为家具的系列化和工艺型生产提供了极为有利的外部环境。明式家具也正是在这种环境中逐渐成长起来,从而使家具的时代风格和区域性特点日趋明显,形成了相对稳定的家具生产流派。

明式家具的用料主要分硬木和柴木两大类(不包括民间所常用的杨、柳、桐、桦、椴等普通木材)。硬木通常以花梨木(尤其是黄花梨木)和紫檀木最常见,其他还有铁力木、鸡翅木(又作木或杞梓木)、乌木和红木等,均属于名贵木材;柴木一般以榉木(又称椐木)、榆木、梓木、樟木、楠木等较多见,属于中硬性木材。上等的明式家具主要采用稀有的花梨、紫檀等硬木做原料,因这类木料十分昂贵,故在设计制作时惜木如金。不仅用料讲究,而且做工精细,每一块材料都是在深思熟虑后才动手制作,件件堪称艺术精品。因此,人们在欣赏明式家具时,不仅为其优美的造型和素雅的装饰所折服,而且常常惊叹于它的用料简洁和精确。这种典型的明式家具在当时主要出自苏州地区,形成了明式家具的典型风格。至于一般平民家庭所用的家具仍以本地生产的柴木和软性木材为主。

在家具结构方面,由于花梨、紫檀等木质十分坚硬、细密,色泽、纹理优美,强度高、韧性大,因此用这类木料制作的家具可以采用小构件拼接和精密的榫卯工艺,装饰上可以像玉石一样雕刻与打磨,是充分展示木作加工艺术的极好材料。同时,家具制作者在设计家具时还十分注重功能的合理性与多样性,造型上则力求比例尺寸既符合人体生理特点,又不会影响家具形体结构的典雅优美,实用性与艺术性有机结合。在线脚的运用上则力求简练明快,收分有致。柱、枨、边、角和牙条等皆以圆滑匀称见长,不求过多的雕饰。边棱起线和打洼手法被广泛应用,有束腰的鼓腿膨牙在桌、案、床、凳上十分常见。榫卯的结合技巧非常娴熟,比较有特点的如格角榫、综角榫、抢角榫、托角榫、抱肩榫、夹头榫、勾挂榫、走马榫、穿带榫、销钉榫、盖头榫、穿鼻榫及各种形式的穿、挂、套楔榫等,传统形式的明、暗榫和燕尾榫等仍很流行。

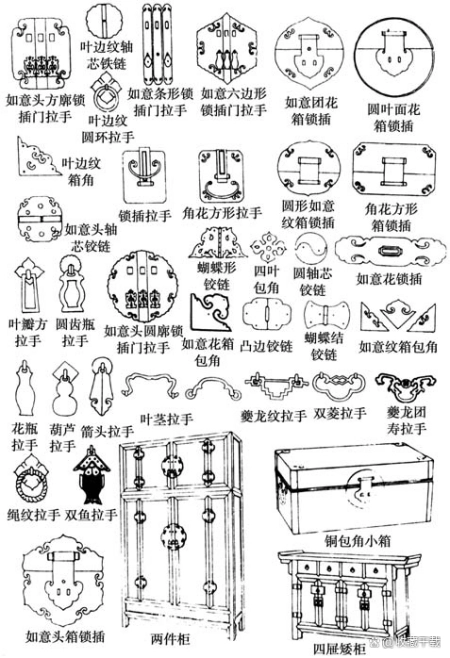

明式家具在装饰风格上亦很有特点:硬木家具很少髹漆,装饰手法简洁明快,没有过多的镶嵌、包贴和雕饰,多是将外表打光烫蜡,重在突出木色和纹理,效果与髹漆家具相比别有一番风味;柴木、软木类家具除髹漆、包镶外,更善于起线、衬面和施以简练的花牙、雕饰等,造型工艺和装饰纹样浑然一体;各种形式的牙条、花边或券口等,不仅起到了装饰美化作用,而且还可以承托重量、增强家具的稳定性。至于明式家具中所用的五金饰件和雕刻、包镶工艺等,也在很大程度上体现了当时的时代特色。如金属部件多做得十分灵巧精致,每个部件都有着独到的实用性和艺术性,其中最常见的有拉手、合叶、包角和扣锁等,多用白铜或黄铜加工而成,不仅每个部件自成一体,而且各部件之间搭配协调,往往能与深色的木质和纹理形成高雅醒目的图案布局,收到意想不到的艺术效果。在雕刻、包镶工艺方面,明式家具则避繁就简,图案布局简明疏朗,雕刻手法灵活多变,包贴嵌接精细严密,在取形、配色和视角艺术的运用上十分精到。

清代初期的家具制作基本上继承了明代的工艺风格。造型上仍崇尚线条的简洁洗练,素雅柔美,没有过多雕饰。因此,在家具分类上仍属于明式家具范畴。

康熙以后的家具制品,以乾隆时期最典型,之后逐渐走向衰落。清式家具虽在用材上与明式家具基本一致,但在造型风格和装饰特点等方面已发生了明显变化。即在做工上追求华丽、繁复,用料粗壮、厚重,崇尚宽大舒适;装饰上则极尽雕磨、镶嵌之能事,广泛利用传统和外来艺术,图案布局求新求异,艺术性已远大于实用性,木作工艺在家具上的运用可以说是到了登峰造极的地步。这一特点以当时的广州地区最为典型,家具制作上极重雕工,并明显受到了外来文化艺术的影响,端庄、厚重、富丽堂皇。另外,苏州和北京地区的家具制作亦各有特色。前者更多地保存了明式家具的遗风,但在家具装饰上也趋于豪华,雕刻和镶嵌工艺明显增多。后者受广州地区的影响很大,主要为宫廷和王公贵族所崇尚。除苏式和京式外,广式家具在规模和影响上一度超过前两者,形成了广式、苏式和京式三家鼎立的局面。

至晚清以后,家具发展的地方性特点有不断增强的趋势,家具用料上也趋于多样化。如山东潍坊的嵌银丝家具、云南的嵌大理石家具、浙江宁波的骨嵌家具和湖北谷城的根雕家具等,家具发展出现了异彩纷呈、欣欣向荣的局面。

至于明清时期的民用家具,在用料、做工和装饰工艺等方面均与通常所说的明清家具有着较大差别,如在用料上很少采用价格昂贵的硬木,而普遍以廉价实用的松、柏、榆、槐、楸、杨等制作家具;做工上并不一味求精求美,而是以简便、省工、实用为尚;造型上也多是以普通的桌、椅、凳、床为主,豪华的几、案、屏风和坐榻、架格等很少见于一般家庭;装饰上则难见华贵的珠宝、金银等,而普遍髹漆,也常绘以吉祥花纹,有的在显著部位则施以简练的雕刻图案作装饰。由于民用家具廉价、实用,装饰风格更近于大众化,因此在当时的中下层家庭中甚为流行,是民间家具发展的主体形式。这类家具保存下来的虽然不多,但在一些中小型墓葬和民俗绘画中却经常见到。在研究明清高档家具的同时,也不可忽视对这类民用家具的研究,如此才能正确反映当时家具的发展特点,展示明清家具的全貌。

“家具定制网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服邮箱:html5sh@163.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。